鸡鸭鹅病防治网联合驰骋中兽医研究所共同分享:

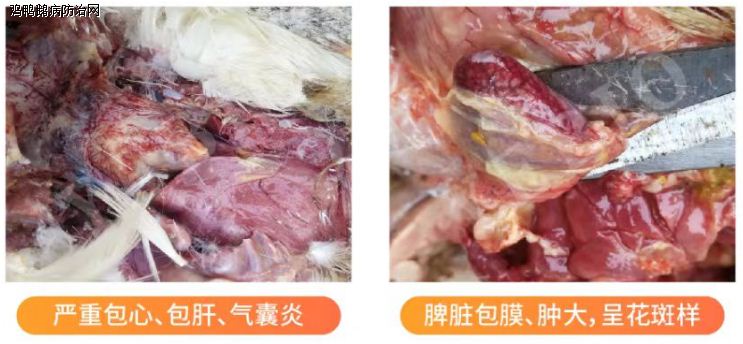

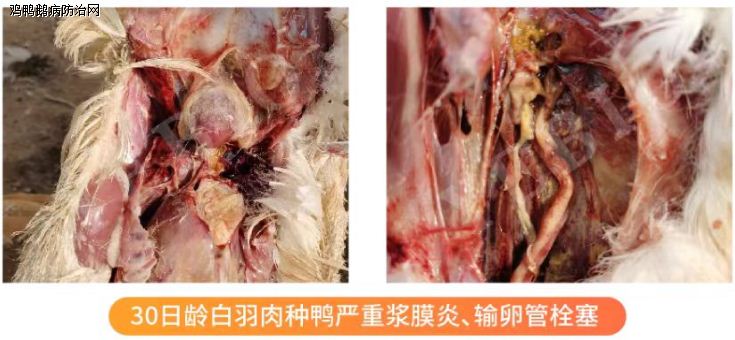

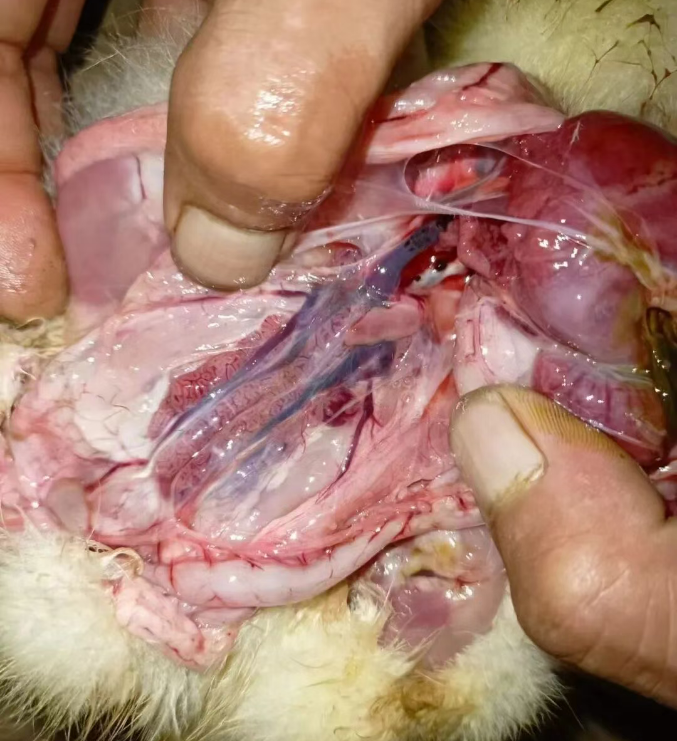

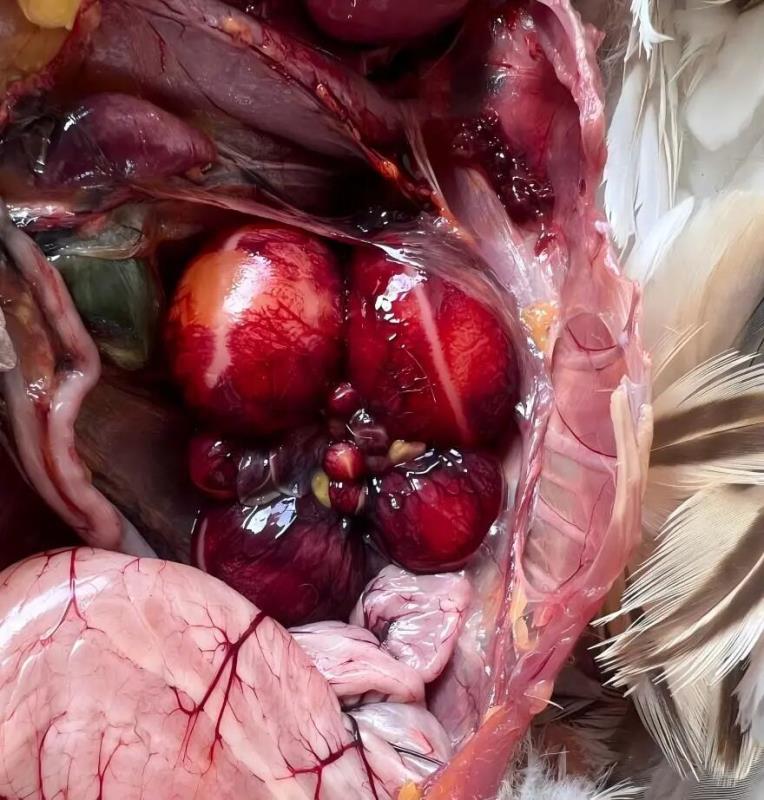

鸭传染性浆膜炎是由鸭疫里默氏杆菌引起的一种常见细菌性传染病。近几年,白羽肉鸭发生本病后常因急/慢性败血症、纤维素性心包炎、肝周炎、气囊炎以及脑膜炎而导致大量伤亡, 对白羽肉鸭养殖业造成了巨大的经济损失。目前在商品代白羽肉鸭,通过加强饲养管理及对型免疫疫苗,大大降低了本病造成的损失。

但随着种鸭、蛋鸭规模化集中舍饲模式的发展,养殖密度的增加导致部分蛋(种)鸭育雏期发生本病的几率亦逐年增加。通过笔者近年来连续临床跟踪发现,本病除可因不同程度浆膜炎症造成鸭群伤亡外,亦可侵害生殖系统导致产蛋性能不良,因此种鸭、蛋鸭也需重视本病的防控。

一、本病对种鸭、蛋鸭群体的主要危害

1.育雏期发病,伤亡增加

鸭群伤亡率可因管理水平、发病区域大小、治疗的及时与有效性等方面的差异而高低不等,最高者可达20%。

2.开产死淘偏高

产蛋上升期死淘率明显偏高,死鸭表现腹膜炎、输卵管炎。

3.产蛋高峰低,甚至无高峰

育雏期发病对后续产蛋性能可造成不同程度影响。部分全群顽固性发病者, 后续高峰产蛋率较同批正常鸭群低10%-20%。

4.种蛋受精率偏低

雏公鸭较母鸭更易发生本病, 因此对种蛋的受精率也有明显影响。部分鸭群受精率较同批正常鸭群低10%。

5.无效饲养经济损失

生殖损伤的病鸭,后续表观采食、生长正常而不产蛋,大大增加了饲料消耗和管理费用等经济成本。

6、血清型众多,血清1型、10型等常见致气囊炎血清型菌株均可引起生殖损伤

二、蛋(种)鸭近年来发生浆膜炎的可能原因分析与探讨

1.养殖模式的变化

受环保、土地等因素制约, 无运动场的封闭/半封闭式全舍内高密度饲养殖模式比例增加,棚舍湿度、通风控制难度加大,增加了本病的发病风险;另外在行情推动下,部分过于简易的商品鸭场用做种鸭养殖,因难以满足养殖需求而极易出现发病。

2.当前浆膜炎的流行区域广、发病品种多样,发病概率高

当前各品种鸭(番鸭、麻鸭、白羽肉鸭)、鹅(肉鹅、种鹅)及部分鸡群均有感染发病, 南北方养殖区域均有流行,大大增加了本病的发生率。

3.病菌耐药性明显增强,治疗难度增大

一旦治疗不当,极易造成长病程、严重感染和较大损失。

4.免疫抑制性疾病

鸭群呼肠孤病毒病(脾坏死)、圆环病毒感染等免疫抑制性疾病发病率高,大大降低了鸭群抗病力。

5.饲料影响

饲料禁抗、霉茵毒素含量超标等因素大大增加了发病几率。

6.品种差异

不同品种鸭群的抗病力差异,对本病的发生也存在一定影响。

三、防治建议

1.加强管理,避免发病诱因

重点做好育雏期通风与温控的平衡管理。冬季适当延长加温, 做好脱温管理; 适量通风以保证空气质量避免受凉和闷棚。夏季做好温控, 避免出现热喘息。昼夜温差较大的季节转换期,注意环控方案的及时调整。

合理控制阶段饲养密度、及时扩群。在第2、3周龄及时分群、扩群,第4周及时分舍饲养。

2.加强疫苗免疫

雏鸭可于5-7日龄进行传染性浆膜炎灭活疫苗免疫, 以提高免疫保护、减少发病损失。

|

品种 |

日龄 |

免疫剂量 |

注射部位 |

备注 |

|

蛋(种)鸭肉种鸭 |

5-7日龄 |

0.2-0.3m/只 |

颈部皮下 |

1.选用当地对型菌株疫苗 2.疫苗充分预温、摇匀 |

3.发病雏鸭群的及时, 有效治疗

鸭群一旦发生浆膜炎,尽早选用敏感、有效药物进行彻底治疗。避免出现个体严重感染和大群长病程、大范围比例的感染和发病。

4.降低开产死淘, 淘汰高峰期非产蛋鸭

产蛋上升期可适当使用抗菌药以控制死淘(同时严格执行休药期,避免蛋品药物残留);在产蛋高峰周龄摸淘非产蛋鸭。(来源:青岛易邦 陈先亮 仅供学习)

1、针对重度的大肠杆菌引起的包心包肝、浆膜炎放心使用。

2、针对伤寒,副伤寒效果独特。

3、使用其他药物无效时或者不敏感时直接使用。

如果由病毒感染仅需配合驰骋奇珍颗粒+新力爽即可。

治疗体会:鸭浆膜炎是一种条件性疾病,在鸭鹅亚健康状态或天气突变容易发病。而且该病的病菌对一般抗菌药物极易产生耐药性,所以在治疗时一定要选择复方抗菌药治疗,而且量要给足。在和黄病毒、流感混感时,绝不能忽视对病毒的控制(魏老师分享)。

发表评论共有0访客发表了评论

暂无评论,快来抢沙发吧!