鸡鸭鹅病防治网联合驰骋中兽医研究所共同分享:

微量元素在饲料中添加量低,但对动物的生理代谢起着重要的调节作用,是动物必不可少的营养素。

作为体内酶的辅酶和机体组织结构的重要组成部分,不但影响动物的生产性能,还有很多功能性作用不可忽视,具体见下表1。

表1:微量元素的主要功能

提高微量元素水平或添加使用利用率高的微量元素,可以提高相应酶的活性,上调与该酶系密切相关的生理活动,从而正向影响动物的健康状况或改善动物的生产性能,甚至能影响种用畜禽表观遗传性状的表达,从而改善后代的性能。

如锰在转录水平上显著影响肉鸡心肌细胞MnSOD酶的活性,增强肉鸡的抗氧化能力。

铜通过影响酪氨酸酶的活性,调节皮肤重色素的形成,白化病人的酪氨酸酶活性很低或缺乏。实际生产中的应用

随着微量元素营养的研究的深入及相关知识的普及,饲料厂家普遍认为如何准确科学的选择微量元素源是下一步提升饲料质量的关键。

既然微量元素的功能如此广泛,如何在饲料中有针对性的使用微量元素营养?或者换句话来说,有机微量元素的功能性作用能解决那些生产实际问题呢?

01、在家禽生产中的应用

多项试验表明相比对照组(不添加微量元素),添加微量元素确实能改善蛋鸡的产蛋率和蛋重。

但是如果饲料中微量元素源使用的是硫酸盐,则会降低蛋清高度和哈氏单位,从而影响蛋重和货架期。

这可能与无机微量元素硫酸盐的强氧化性破坏了输卵管的结构完整性,从而会减少输卵管中蛋白的分泌效率,破坏蛋清蛋白的微观结构有关。

所以,为改善蛋清质量,增加蛋清的密度和粘稠度,生产实践中尽量选择低氧化性的有机微量或碱矿。

蛋鸡产蛋后期容易发生脂肪肝,导致蛋壳变脆,破蛋率增加,死亡率上升。蛋鸡脂肪肝的主要原因就是肝细胞受损,脂肪在肝脏中的转运受到影响。

肝细胞受损,一方面由于蛋鸡老龄化的结果;另一方面与饲料中添加的强氧化性的物质有关,特别是无机微量元素,可以显著增加肝脏中丙二醛的含量。

育成鸡的质量特别是骨骼的发育,即胫骨的长度达标情况与蛋鸡产蛋期生产性能密切相关。

蛋鸡胫骨的发育,不但受饲料中钙磷水平影响,还与饲料中的微量元素特别是锰元素相关。

锰可以影响骨骼有机质中硫酸软骨素的合成,锰缺乏或不足,导致胫骨短小,骨架发育不全,育成鸡体型矮胖,从而严重影响后期的生产性能。

考虑到成本因素,蛋鸡育成期饲料可只选择锰元素为有机微量元素源。

对于肉鸡生产,料肉比是大家比较关注的指标。料肉比在营养方面主要受饲料中蛋白质和能量的转化效率有关。

锌可以影响蛋白质的沉积,增强蛋白质的同化作用,提高肉鸡皮肤的紧密性和弹性,减少屠宰过程中的残次率。

锰除了减少腿病,还可以降低腹脂率,提高胴体重。

有机微量元素对种鸡繁殖性能和后代生长性能的改善作用,对蛋壳质量的影响已被大家广泛接受和应用,在此不再赘述。

02、在猪生产中的应用

地方性品种肉猪的猪肉品质好,肉色红润,香味浓郁。

除了与遗传基因有关外,有试验发现地方性品种猪肉中微量元素钠、钾、锰、铜、锌高于进口品种,这提示我们除了品种、饲养日龄、蛋白和能量外,有机微量元素也会在一定程度上影响肉质。

铜铁会改善肉色,但会增加滴水损失,而且过量会加速脂肪的氧化,影响肉质。所以对肉质来说,铜铁的来源和水平就显得非常重要了。

铁对肉色的改变可能肉眼无法看出,但会提高肌红蛋白的含量。

另外,相比单独地使用铜或铁,铁铜合用对肉质颜色的改变更为明显。

改善肉质还需要有较高的钙锌水平。钙后期可以增加到0.8%。

锌可以增加肌间脂肪沉积,具体机理尚待进一步探讨。

对肉质的影响,微量元素硒也起着重要作用,酵母硒可以明显降低猪肉的滴水损失。

有机微量元素在改善仔猪的采食量,强化蹄趾健康,增强母猪的繁殖性能,提高断奶仔猪重方面大家都有共识,本文也不再展开阐述。

微量元素的应用建议

由于微量元素种类众多,作用各不相同,且在消化吸收和功能上相互影响。如何在生产实践中有针对性的添加微量元素,即最大程度地发挥微量元素的作用,又不至于对成本造成太大压力,是非常重要的实际应用课题。

对此,结合驰骋在动物营养方面多年的经验,建议如下:

01、种用动物,如母猪、公猪、后备母猪、种禽等,建议铜、锌、铁、锰、硒等与繁殖相关的元素使用有机微量;

02、生长期短,长势快,且饲喂高能高蛋白饲料的动物,如肉鸡、肉鸭等,建议锰和锌元素使用有机微量;

03、关注皮红毛亮和羽毛靓丽的,如仔猪、土鸡后期饲料,铜、锌、锰建议使用有机微量;

04、关注蛋壳质量,如产蛋后期、品牌蛋饲料,铜、锌、铁、锰建议使用有机微量;

05、抗应激饲料或品牌猪肉,提升肉色,降低渗水肉比例,建议铜、锌、铁、硒使用有机微量。

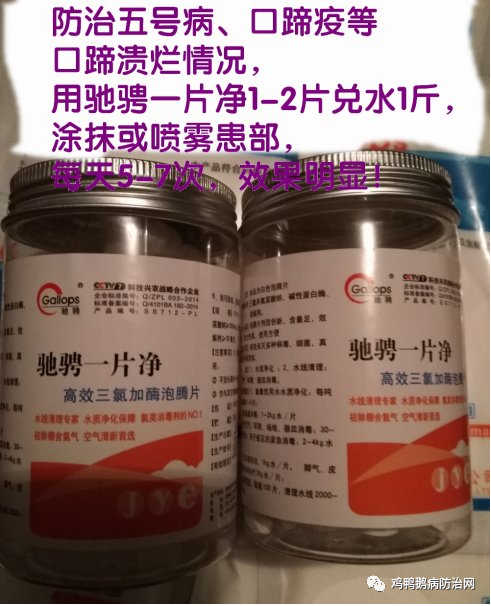

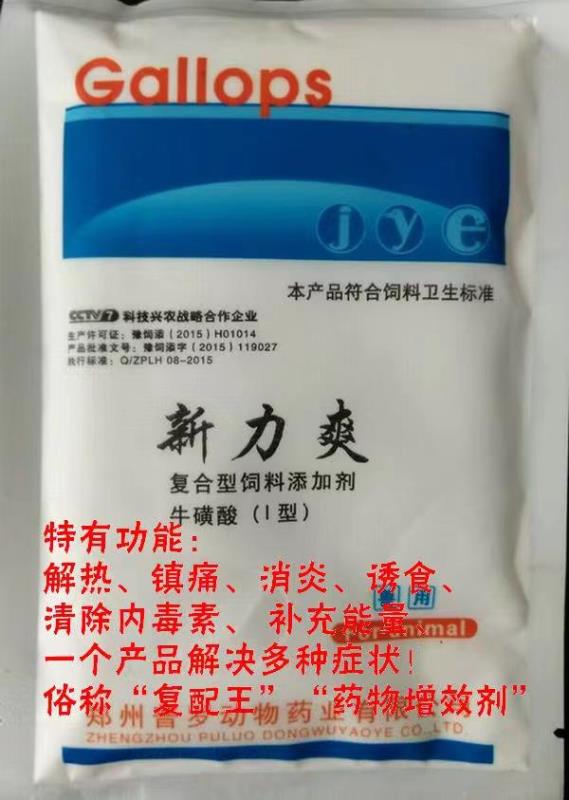

驰骋在协同使用微量元素和其它营养素、功能添加剂,结合饲养管理优化,解决实际生产问题方面积累了丰富的经验,并已开发转化为相应产品,具体可咨询当地业务人员。

概括起来有机微量元素同无机微量元素相比带来八项好处:

01.提高微量元素消化吸收;

02.促进微量元素高效利用;

03.避免微量元素之间拮抗;

04.减少微量元素对消化道损伤;

05.降低微量元素对维生素破坏;

06.维持肠道良好生物环境;

07.避免微量元素受抗营养因子的影响;

08.多重络合使微量元素环境零排放。

发表评论共有0访客发表了评论

暂无评论,快来抢沙发吧!