导 语

我国是世界鸭蛋生产与消费大国,蛋鸭饲养量占全球 85% 以上,2024 年主产省商品蛋鸭存栏量约 1.63 亿只,集中在河南、湖南等省,蛋鸭品种丰富,包括金定鸭、苏邮 1 号等。传统养殖模式面临诸多问题,蛋鸭 “离水” 笼养成为必然趋势,但当前笼养存在品种杂乱、专用品种缺乏、营养标准不完善、设备与鸭生理习性不匹配等问题,需通过培育专用品种、精准配制日粮、优化设备标准等推动产业标准化与规范化发展。

我国蛋鸭笼养现状调研与产业标准化思考

陈国宏

扬州大学教授 国家水禽产业技术体系岗位专家

一、我国蛋鸭产业整体概况

1.全球地位与产业价值

· 我国是世界最大蛋鸭养殖与鸭蛋消费国,蛋鸭饲养量占全球 85% 以上,鸭蛋及制品(如皮蛋、咸蛋)是我国传统特色美食,产业年产值超数百亿元,是乡村振兴的重要支柱产业。

2.生产规模与区域分布

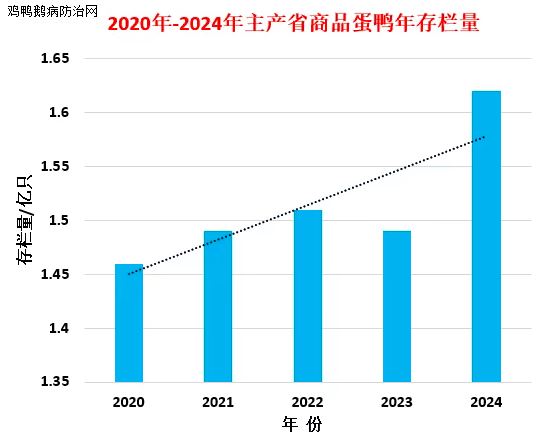

· 存栏量增长:2024 年主产省商品蛋鸭存栏量约1.63亿只,较 2020 年(1.46 亿只)增长 11.64%,近五年呈稳步上升趋势。

· 主产区集中:存栏量前六省份为河南(3600 万只)、湖南(2123 万只)、江西(1720 万只)、广西(1366 万只)、湖北(1060.3 万只)、浙江(1044.1 万只),合计占全国存栏量的 80% 以上。

· 产值与产量:2024 年主产省蛋鸭产值 409.99 亿元,商品蛋产量 291.40 万吨,河南、湖南、江西等省产量与产值位居前列。

二、蛋鸭品种资源与特性

1. 品种分类与典型代表

· 地方品种(适应性强,蛋品质优):

①金定鸭(福建):成年母鸭体重 1.75kg,料蛋比 2.85:1,72 周产蛋数 271-276 枚,蛋壳青色,适合南方水域养殖。

②绍兴鸭(浙江):年产蛋量高达 304-311 枚,料蛋比 2.80:1,是育种重要素材。

③攸县麻鸭(湖南):体型小(母鸭 1.30kg),早熟,72 周产蛋数 278-286 枚,适合丘陵地区散养。

· 培育品种(高产抗逆,专为笼养设计):

①苏邮 1 号:以高邮鸭和山麻鸭为素材培育,72 周产蛋数323 枚,青壳率高,料蛋比 2.73:1,适应规模化笼养。

②国绍 1 号:三系配套品种,72 周产蛋数326.9 枚,料蛋比 2.62:1,开产早、破损率低。

③神丹 2 号:多品种杂交培育,72 周产蛋数331 枚,料蛋比 2.55:1,抗病力强。

· 民间选育品种(区域特色明显):

①青壳 4 号:从金定鸭中选育,年产蛋 290-320 枚,蛋重 72g,青壳率超 95%,适合高密度笼养。

②白羽青壳:丰城麻鸭杂交后代,年产蛋 300-320 枚,体重 1.35-1.5kg,料蛋比 2.61:1。

2. 品种现状问题

①品种杂乱:75% 养殖品种来源于江西(如丰城麻鸭、青壳 4 号),但缺乏统一供种体系,商品代鸭苗质量不稳定。

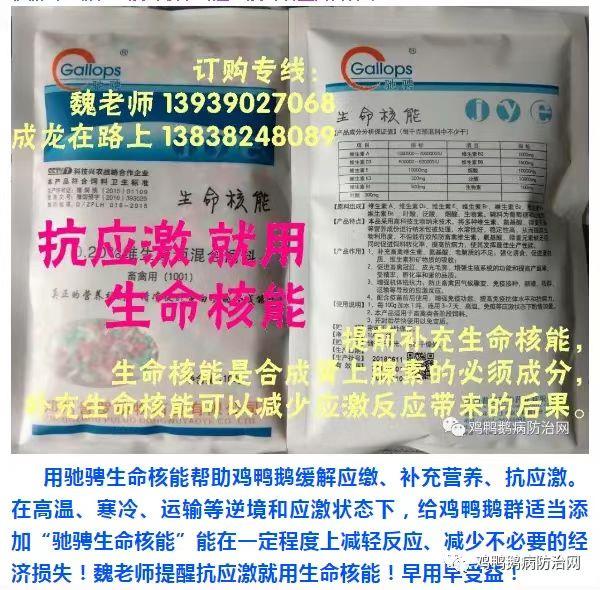

②笼养专用品种缺失:传统品种(如金定鸭)适应散养,笼养易出现应激、产蛋下降,需加快抗应激、高饲料报酬的专用品系培育。

三、养殖模式演变与笼养趋势

1. 传统养殖模式局限

· 水面养殖 / 地面平养:依赖水域资源,占地广(每亩水面养鸭约 200-300 只),粪污处理难,疾病传播风险高(如鸭疫里默氏菌病),人均管理规模仅 5000-1 万只。

2. 笼养模式兴起与优势

· 集约化程度高:多层笼养(如 5 层、8 层)单栋存栏量可达 3-10 万只,福建光阳蛋业单场规划 60 万羽,湖北楚大采用 8 层笼养 + 楼房养殖,土地利用率提升 5-8 倍。

· 环保可控:粪污通过传送带或刮板集中收集,含水率可通过控水降至 70%-80%,便于后续堆肥或有机肥生产,符合《环境保护法》要求。

· 管理高效:自动喂料、饮水、清粪系统降低人工成本(人均管理量提升至 5-10 万只),智能环控系统精准控制温湿度、光照,减少应激。

3. 典型企业实践

· 福建鸭嫂:采用 5 层笼养,单场存栏 20 万羽,养殖品种为青壳 3 号 / 4 号,配套异位发酵床处理粪污,粪污转化为有机肥用于中药材种植。

· 湖北神丹:父母代种鸭笼养,年供 700 万商品代鸭苗,全程无抗养殖,蛋品加工率超 60%,延伸产业链价值。

四、笼养产业核心问题

1. 品种与育种滞后

· 缺乏针对笼养的抗应激、耐高密度品种,现有培育品种推广率不足 30%,70% 养殖户仍使用地方品种或杂交后代。

2. 营养与饲料不精准

· 现行《蛋鸭营养需要量》国家标准未完全覆盖笼养需求,不同品种(如大体型金定鸭与小体型青壳 4 号)的营养需求差异被忽视,导致饲料浪费率达 10%-15%,淘汰鸭体重较标准低 10%-15%。

3. 设备适配性不足

·笼具设计缺陷:多数套用蛋鸡笼(笼宽 25-28cm),但蛋鸭体型更宽(母鸭胸宽约 10-12cm),导致活动空间不足,羽毛损伤率超 20%。

· 饲喂系统落后:使用蛋鸡 V 型料槽,鸭嘴扁平易溅料,浪费率达 8%-10%,部分企业尝试 U 型料槽 + 防溅檐,可降低浪费至 5% 以内。

4. 环境控制技术薄弱

· 温湿度失衡:夏季笼养层间温差可达 3-5℃,顶层鸭群易中暑;冬季通风不足导致氨气浓度超标(安全阈值 < 10ppm),引发呼吸道疾病。

· 光照管理粗放:多数养殖场未执行 “育成期 8 小时光照、产蛋期 16 小时光照” 标准,导致开产日龄延迟 5-7 天,产蛋高峰期缩短。

5. 粪污处理成本高

· 蛋鸭每日饮水量达 500-800ml,粪污含水率高达 85%-90%,传统固液分离设备(如板框压滤机)处理成本达 50-80 元 / 吨,且分离后沼液仍需进一步处理。

五、标准化发展路径与建议

1. 品种标准化:培育笼养专用品系

· 目标导向育种:以 “高产(72 周产蛋≥320 枚)、青壳率≥95%、料蛋比≤2.7:1、抗应激” 为核心指标,利用地方品种(如绍兴鸭)与培育品种杂交,构建 “核心群 - 父母代 - 商品代” 三级繁育体系。

· 案例参考:“国绍 1 号” 通过三系配套(G 系 ×D 系 ×S 系),实现 72 周产蛋数 326.9 枚,较传统品种提升 15%,可作为笼养品种标杆。

2.营养标准化:精准配方与分阶段饲喂

· 制定笼养专用标准:针对育雏期(0-4 周)、育成期(5-16 周)、产蛋期(17-72 周),分别设定代谢能、蛋白质、钙磷比例,例如产蛋高峰期钙含量需从传统的 3.0% 提升至 3.5%,以降低破壳率。

· 饲料原料优化:添加益生菌(如枯草芽孢杆菌)改善肠道健康,减少抗营养因子(如棉酚)含量,提升饲料转化率至 90% 以上。

3. 设备标准化:研发蛋鸭专用装备

· 笼具参数优化:推荐笼宽30-35cm、笼深 55cm、笼高 48cm,每笼饲养 2 只,确保每只鸭活动面积≥800cm²,配套乳头式饮水器(双乳头 + 接水槽)降低漏水率至 3% 以下。

· 智能环控系统:集成 CO₂传感器、湿帘 - 风机联动装置,设定氨气浓度 > 8ppm 时自动启动通风,夏季高温时启动喷雾降温,将舍内温度控制在 22-28℃。

4. 粪污处理标准化:种养结合模式

· 源头减量:通过饮水器改造(如乳头式替代水槽),将日均饮水量降至 400-500ml,粪污产量减少 20%-30%。

· 资源化利用:推广 “异位发酵床 + 有机肥生产” 模式,如湖北楚大鸭业将鸭粪堆肥后用于水稻种植,每吨粪污可生产有机肥 0.3 吨,实现产值 200-300 元。

5. 管理标准化:建立全链条规范

· 制定行业标准:参考《蛋禽笼养技术规程》,出台《蛋鸭规模化笼养管理规范》,明确密度(产蛋期≤6 只 /m²)、光照、免疫程序(如 7 日龄接种鸭病毒性肝炎疫苗)等细则。

· 数字化监管:通过物联网传感器实时监测舍内环境数据,对接农业农村部监管平台,实现投入品使用、粪污处理等全程可追溯。

六、未来展望

我国蛋鸭笼养已从 “散养为主” 转向 “规模化笼养” 的关键阶段,尽管面临品种、设备、环保等挑战,但通过品种创新、装备升级、标准引领,有望实现产业转型升级。未来需重点突破笼养专用品种培育、智能装备国产化、粪污资源化技术瓶颈,推动我国蛋鸭产业向高效、绿色、标准化方向发展,巩固全球领先地位。

发表评论共有0访客发表了评论

暂无评论,快来抢沙发吧!